|

|

|

|

|

| |

|

浮光掠影-珍藏記憶 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

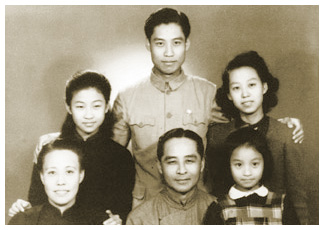

→顛沛流離的年代,拍張全家福極為難得,這是唯一的珍貴紀念:前排左起:母親裴毓貞、父親齊世英、小妹星媛。

後排左起:大妹寧媛、哥哥振一、邦媛。 |

| |

|

|

| |

|

|

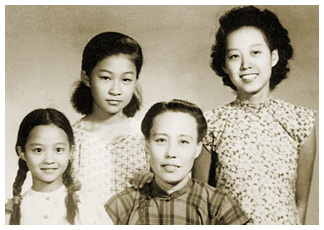

←一九四七年,大學剛畢業時的齊邦媛〈右一〉,與母親〈中坐者〉、大妹寧媛、小妹星媛。 |

| |

|

| |

|

→二○○七年九月,睽違半個世紀後,昔日武漢大學同學寄來當年合照一張,後排右二為

齊邦媛。 |

| |

|

|

| |

|

|

媽,我今天姓什麼?

30年代,不斷搬遷逃亡的童年,為了掩人耳目齊家經常更改姓氏。令人啼笑皆非的童言童語,孩提的天真反襯時代的不安。(詳見第一章) |

| ←小學畢業時的齊邦媛,手臂瘦的像童軍棍,卻剪著一頭如今看來非常時尚的「型男」短髮。 |

|

| |

|

我怎麼不記得你們這班淘氣包呢?

60年代,齊邦媛到紐約探訪南開中學的師長,一進門,「老師的老師」流下淚來,溫暖追憶。困頓時代,南開精神造就了求知若渴、開闊進取的時代青年。張忠謀先生也是南開校友。(詳見第三章) |

| →在武漢大學念書的知識女青年。「當時舉國艱困,腳上穿的都是輪胎底的厚重皮鞋。」 |

|

|

| |

|

|

客人少些,書看得多些。

齊邦媛的父親,齊世英先生(1899-1987),創辦東北中山中學、《時與潮》雜誌,行憲後膺選立法委員。大陸變色時輾轉來台,後因理念與國民黨中央相悖,被開除黨籍。60年代參與台灣民主發展史上深具意義的黨外活動,與雷震等人針砭時政。當時五十五歲的齊世英先生,自嘲房子越住越小,車子越坐越大(搭公車),泰然自若,面對人生變局,堅持信念。(詳見第六章) |

| ←齊邦媛的大姑姑齊鏡寰(前排右一)曾隨夫石志洪去日本留學,有智慧有膽識。一九三三年後,齊世英〈前排中〉回北方組織領導地下抗日工作,她曾多次在北平火車站等地掩護地下工作者出入山海關;還常常抱著小孩,逢年過節不露痕跡地「送禮」──傳遞情報。 |

|

| |

|

為了陶冶年輕世代的性靈,必須用超越政治的態度。

1973年以前國中國文教科書,50%都是黨政軍文章!齊邦媛力邀台大中文系主任屈萬里教授掌舵,在幽暗的政治氣氛中,義無反顧改革。(詳見第八章) |

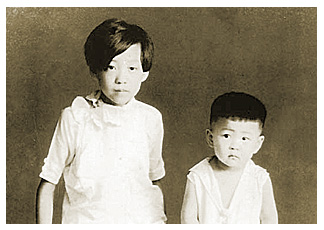

| →這張與小妹星媛單獨合照的影像,原本要寄給上海的好友俞君以致謝,但終究沒能寄出。 |

|

|

| |

|

|

我愛談天,你愛笑。

70年代,齊邦媛與殷張蘭熙、林文月、林海音等投身《筆會季刊》和編譯工作。每次相聚,她們分享文學的喜悅,深具革命情感;筆會成為台灣文學國際化的重要推手。(詳見第十章) |

←齊邦媛〈左〉與好友〈右起〉殷張蘭熙、林文月、林海音。

一九八三年,台北。 |

|

| |

|

|

|

|

| |

| |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

定價:500元

網站特惠價:425元(約85折)

目前庫存不足

|

|

| |

|

|

|

|

|