|

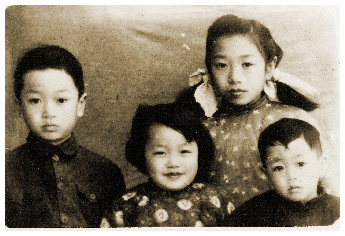

蔣勳(右)3歲時與大姊(右二)二姊(右三)及大哥在馬

祖留影的可愛模樣。(天下文化提供) |

《天下文化》最近出版由吳錦勳撰寫的《台灣,請聽我說》一書,訪問十七位不同領域、世代的台灣人物,訴說過去六十年的生命歷程。本報摘錄蔣勳、朱天心、紀政、鈕承澤等四位的部分受訪內容,提供讀者進一步對話與深思。

台灣地理的游離、政治的曖昧、文化的活潑,形塑了文化特色。美學大師蔣勳回看十六世紀的台灣,老早就站上了世界的舞台,「台灣從不是封閉的、自憐的。」

蔣勳生在西安,父親是福建農民家庭出身,母親是陝西古老滿清的正白旗貴族。一九四九年,也就是他三歲時,和父母兄姊輾轉經由馬祖白犬島來台。

蔣勳母親帶著孩子在死屍堆裡躲過日軍追殺。來台灣後,父親一心想反攻大陸,兩年沒有工作,後來在糧食局當公務員,有兩個宿舍可以選,母親在廈門街和大龍峒之間選了大龍峒。

蔣勳認為,或許因為母親有被滅族的記憶,她對作為「差異的族群」有很深的焦慮。所以來台後,她覺得一定要融入當地,落地生根,否則永遠都是外來者。

在當地的族群裡長大,母親要蔣勳融入,為他創造一種成長曖昧又包容的空間。「我們住的地方只有我們這戶是外省人家,他們卻都對我們很好,常拿年糕、油飯給我們。這些民間的、本土的文化,成為我最早的養分。」

做為外省第二代,思考方式很容易太單一,台灣的「錯亂」給蔣勳更大的包容欣賞。蔣勳很感謝父母沒有住在眷村,把他帶到老台灣閩南人的社區長大。「我想,如果當時選擇在外省人聚集的廈門街啊,我不可能有後來更豐富的東西。」

|