日子真的過得很快!記得不久前才在我家的陽台上,和桃園來的朋友們一起看101大樓的跨年煙火,怎麼一轉眼就快過完這年的一半日子了呢?記憶中,舊曆春節的長假閃過,三月的婦女節,四月的兒童節也都成為過去式了;接下來馬上要來臨的五月二十日,是我個人的重要日子,是我兩次無意由學界轉入政府工作的人生轉折點。每年快到這個日子的時候,就會不由自主地反省自己的努力,是否有為台灣社會做出一些微薄的貢獻。

十年前的五月上旬,我心裡在苦苦掙扎是否要暫離實驗室的生涯,去擔負起全民教化的重責大任。我自知自己並非政黨人士,更沒有政界的經驗,但我當時確實體認到台灣的教育在應付大時代的變遷之中,已經有些跟不上了,尤其速食文化的崛起和未來溝通媒體(例如當時剛發展的ICQ、yahoo、MSN等即時通訊,到後來演化的部落格、噗浪、推特、臉書等社群網站)的普遍化,已經改變了教育做為教化工具的一些很基礎的核心理念和作用了。所以決定走進教育部的第一個想法是把全民的閱讀素養重建和提升,因此培養學生的閱讀習慣,成為他們生活文化的核心能力,是我宣布的第一個教育政策。我很高興這十年來,透過民間和政府的共同努力,「閱讀是教育的靈魂」已成為全民的共識了,但距離能「悅閱世界,享受文明」的境界,仍有很大的進步空間,尤其偏遠地區的學生和社區民眾仍需大家更多的支援和協助。

我在部裡的第二個政策是「生命教育」的推廣,這也是教育做為教化的根本大業,其最主要的意旨是要大家認識自己生命的價值,並了解自己行動的意義。以前的教育理念是要強化生活的規範,但這樣的理念並不周延,因為生命的表現是多元多樣的,而生活的規範必須由個體和社會不同情境的互動歷程中去建立情感(affective)的平衡點,才會成為個人自主行為的生活模式。在都會區慣養嬌生的學童,到了偏鄉遇到種種不便,才會體認生命的樣式可以不一樣,也才能理解「他有我無」以及「他無我有」的人間實情,進而體會「分享」的樂趣。同理心和同情心是生命教育的核心動能,而兩者都必須在實作的情境中才能呈現和鞏固;生命教育更是要在了解無常的生命境遇中,去建立不怕失敗的勇氣和毅力,更要有追求永續發展的決心和作為。

我的第三個教育政策當然是跟時代進展有絕對的關係。當網路(internet)的聯結已經是全世界的主要知識網絡,我們的學生必須跟上,甚至超前。所以我要電算中心勾畫台灣資訊教育的藍圖,發表執行方案的白皮書。那時候,我已經看到未來十年將是數位學習的關鍵期,如果我們沒有把數位化的課程內容和教學方法很快落實的話,那我們學生在將來數位世界的競爭力是會不足的。而且,台灣的數位動畫能力,也必須由替外國企業代工走到自主創作的境界,為將來文化創意產業樹立更堅實的基礎。此外,在數位的時代裡,學生的學習一不小心就會演變為只重視片段資訊的知識湊合體,所以要配合完整的經典閱讀,來建立統合知識的習慣,以達到全面性的理解。

建立了閱讀習慣,體會生命的多元多樣與無盡的可能性,加上可以遨遊在無遠弗屆的國際網路的知識網上,學生需要有建立自我的能力。不必人云亦云,不必隨波逐流,而是要有提出自己的觀點和欣賞別人不同觀點的能力,這當然包括能夠檢討自己,發現他人長處。然而,這和我們以重視標準答案的傳統觀念是有矛盾的,所以我提出了第四個教育政策,把創意、創新和創造三個理念整合在教學的環境裡。如今我們的學生對「創造力」不再有遙不可及的陌生感了!

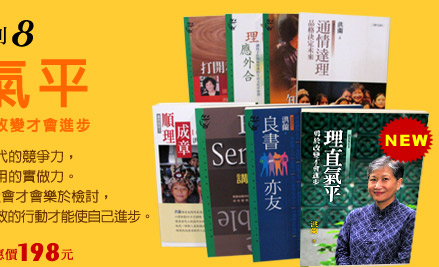

這四個政策,在我離開教育部後的十年,一直持續在推動,雖然有時政府的力道不足,但民間的活力無窮,在台灣各個角落有自發性的發展,其中最重要的一位推手是洪蘭老師,她以上山下海的行動把優質教育的理念散布到許多學校,並且把很多人生的實例寫在專欄裡,這些散在各報章雜誌的文章集結成書,更能有系統的去為將來的教育藍圖鋪陳更卓越的理論基礎。由基因到神經系統,到行為表現,到教學現場的教與學,洪蘭老師這一「講理就好」系列,將為今後的十年,打下關鍵的基礎。

【推薦者簡介】

曾志朗,中央研究院語言所特聘研究員、陽明大學神經科學研究所合聘教授。中研院院士、美國心理科學學會(APS)會士、國際科學理事會「科學行為自由與責任委員會」(CFRS)委員、歐盟學術諮詢委員。自一九九○年回台成立第一個認知科學研究中心起,致力推展台灣認知神經科學的基礎研究,並整合各種與腦科學研究相關的儀器。二○○○擔任教育部長,提出兒童閱讀、生命教育、資訊教育、創造力教育四個政策。二○○八年借調為行政院政務委員。長期關注科學教育的推動,著有《用心動腦話科學》《人人都是科學人》《科學向腦看》,以及《見人見智》(洪蘭合著)等書。 |

|