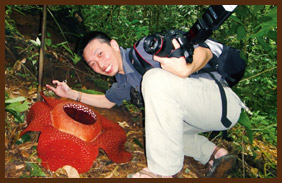

1973年生於台北,從小就喜歡飼養昆蟲,退伍後因工作傷害,右手4隻手指遭截肢,但對於生態的興趣不減反增,一直是台灣原生昆蟲、蘭花、石松的愛好者,同時也戮力從事生態攝影。

近年來造訪馬來西亞、婆羅洲、泰國、菲律賓等地,深入杳無人煙的熱帶雨林,拍攝昆蟲生態及原生蘭花、蕨類之原棲地照片,並為水族、昆蟲雜誌撰寫相關文章。曾任扶輪社青年服務團團長、嘉義大學國科會計畫助理、台灣全記錄生態講師,目前專心於自然生態攝影。

著有『昆蟲臉書』、『帶著孩子玩自然』(遠見天下文化出版)、『長戟大兜蟲』(親親文化出版)、『霸王甲蟲小百科』(人類智庫出版)、『超震撼甲蟲王』(人類智庫出版)以及攝影作品『蕙蓀林場100種常見的昆蟲』(國立中興大學林管處出版) 。

在某次分享的過程中,有位老師在最後的提問時間拋出一個問題,他說:「如果不是相關科系畢業,觀察自然時的敏銳度、好奇心與找尋答案的能力是怎麼培養的?」這讓我回想起父母因故在我四歲時離異,平時照顧我的人是奶奶,她常帶著我到處跑,山上運動、初一十五龍山寺拜拜、頂好擺攤,後火車站名城商店街看店…等,都是記憶中最深刻的片段。由於我是「長孫」的緣故,奶奶對我是「寵愛有加」,要什麼就有什麼,所以我的成長歷程是「隔代教養」。

More......

奶奶後來也去了美國,原想要帶我一起去,但是當時我有兵役問題無法出國,所以將我送去與母親同住,沒想到這往後的一千多個日子,不僅讓我能與母親同住享受母愛,住家旁的「墳墓山」、路旁「小溪溝」和台大「醉月湖」還成了我探訪冒險的「生態啟蒙地」,每天下課後與自然相關事物的對話,遇到問題除了向師長同伴發問外,最好的方法就是在遇到問題的地方找尋答案,這是我探訪自然所得到最好的啟發。

在孩子成長的過程中,我很慶幸可以陪著他一起長大,並且由他的「一舉一動」了解孩子是怎麼探索世界的。他還未滿一歲時,我就帶著他往山上去,三歲時看著我種花種草,他拿著「沙寶」的鏟子跟我說:「爸爸,我也要種花。」五歲時已經是跟我跑野外「找蟲」的好幫手,帶著他探索自然的過程中,我與內人學儀也跟著學習,一起成長而有了「親子觀察」的想法。

感謝總編輯張蕙芬女士,在主題的「發想企劃」時時提醒與建議,並且幫我想了一個好書名「帶著孩子玩自然」,讓我在內容發揮上「得心應手」,希望這本書能帶給讀者新的視野,藉由「玩自然」讓孩子學到更多自然環境所帶給我們寶貴的一切。

(節錄自本書序文,更多精采內容請見《帶著孩子玩自然》)