誰也休想操縱我

有人說,其實我不易幟,我自己獨立的話,中國的情況反而比較好,東北可能可以保下來。那,我當皇帝?為什麼我要服從呢!那我就變成日本的傀儡了!

我有實力,我東北很大?那東北是大呀,你大概不知道,我們完全在日本人手裡,日本要怎麼辦(就)怎麼辦啊!

換句話說,你這句話,根本你就問得很不懂得情理。我怎麼責備你不懂得情理?那麼,我父親為什麼死的(拍桌數下)?我先問你,為什麼他們要把他炸死?他就是不給他們當傀儡(再拍桌)!

明白這句話?「你要做,你就得當我的傀儡呀!」她要幹什麼呢?日本圖什麼?對你好嗎?她要侵吞你呀!

後來我跟日本人說笑話,我在日本也有好朋友。我說:「你們日本人呀,不能夠叫人家跟你合作。我說一句笑話,就好像我有老婆偷你的人,你別吱聲,咱倆就算了,你嘛,還要誇口說:『他媽的那小子,他老婆跟我睡覺了。』你們日本人幹活兒就幹這種事。」

你跟她呀,那傀儡還要當得像傀儡的樣啊。「你要知道,你是我栽培的。」你給日本當傀儡,你那個傀儡都不好當得很?!你能說你有力量?你那點,欸嘿!

有人說,大帥如果在的話,大帥不會跟中央合作。那不一定,那就不知道了。

我就說這個事情,你假使問我,這句話也有道理,當時我父親回到奉天,他要怎麼做,那不知道。

我說日本人啊,混蛋!也許那時候操縱我父親比操縱我容易,他們沒想到我這個傢伙是這樣的。

我現在九十歲了,我今年九十歲了,我也不做政治的事情,我才敢說這句話,誰也沒想到我張學良這個人這麼樣討厭,不論是誰,大家都認為我是個年輕小孩子。

你知道,就連楊宇霆他也想操縱我,都想操縱我!換句話說,我這人是不受操縱的。今天說一句話,就連蔣先生也想操縱我,我也是不受操縱的。我為什麼(走)到今天?我也是不受操縱的。我要是受操縱,我還有今天嗎?

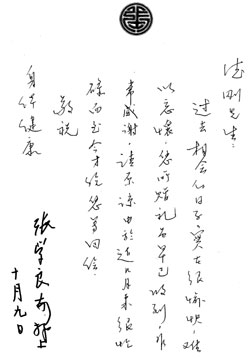

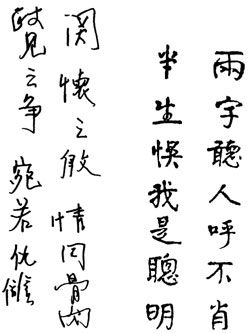

張學良致唐德剛書信手跡 |

我不受操縱,我這個人就是不受人操縱的。我現在九十歲了,我也不想再搞政治,我才說這些話。我有我自己的主意,我有我自己的見解。我這人做事就這樣。那個時候我也不信基督教,我問心無愧,我就這麼做!我不是為我自己。

我跟汪精衛兩人鬧彆扭,就(為)一件什麼事情?就是他到北京去,他和宋子文,他們倆去,他拿著蔣先生的一封信,他的主意啊,是讓我們跟日本人打一下子。

我就問他:「咱們真打嗎?你中央有什麼辦法嗎?」

那時候他是行政院長啊,他說:「你要不打呀,南京政府受不了啊,你打一下子。」

我說:「汪先生,你說什麼?我張學良從來沒讓我部下給我去打地盤,或是利用我部下。你那麼樣做,我問心有愧,我不惜打一仗,拿我部下的生命來換你們的政治生命啊?不是我張學良的作風!」

他們叫我跟日本打一下,可以平息國內的反對聲浪。所以他回去就辭職了,為這個事。

他跟我說:「我有蔣先生的一封信拿來。」

我說:「蔣先生的信是這樣子。蔣先生在信裡讓你跟我商量,這是蔣先生的信。如果蔣先生給我下命令,軍事委員長下命令,那我沒法子,那我就打。你為什麼不給我下命令?你儘管下命令!你下命令,我當然要服從,我沒法子,我非服從不行呀;你既然知道,這個事情要讓我自個兒自動,我不幹!你中央是不是有所準備?你真想仔細,要打,那我打。你不講,讓我敷衍一下子,免了!」

我說這句話就是我的主題。接下來為你們解說這句話。現在我部下還有,你可以訪問。所以我部下對我啊,還是信任!我從來不拿我部下,利用我部下,給我打個地盤吶,或是給我怎麼著。從來我沒有這個!不信拿歷史,你翻。

那個時候,我是跟著我父親南征北戰啊,我在我父親手底下是個將,讓我打什麼,我就打什麼。可是到我自己手裡,你看我打過什麼仗,(為)我自己?我每打仗,我都是為了中央統一。所以我說閻伯川那個時候他都沒想到我,他都沒想到我能幹那一手啊,那我的軍隊出來了。所以我說閻伯川、馮玉祥他們「不夠」!為什麼?「你們就想那麼樣,你們沒看看我東北那麼些個軍隊在你們旁邊待著,我要一動的話,你們可怎麼辦?」他們就沒想到這個,他們想我不會動彈,那麼我的軍隊一出來,他們立刻就完了,就垮了。我說過,「巧電」,我打過電報了,我的電報就說我以武裝調停啊。那麼,我那個調停裡頭包含有兩個意思:「你不聽我,我打你啊,中央要不聽我,我就幫著你打中央。」你明白我的意思?我這個話是兩說的呢。我就是要中國停戰,不要打仗!實實在在我的心裡啊,我現在說,我這人反對內戰,反對透了。

和汪精衛的交往

我跟汪精衛怎麼認識的?汪精衛是這樣的,你要講這段故事,那可長了。

我對汪精衛非常地佩服,我佩服汪精衛。我年輕時就佩服他。

第一次見他,是在這個事兒:那個時候有所謂「三角同盟」,總理先派的代表是孫哲生跟這個很老很老的──姓寧的,後來當了共產黨,他們兩人來了,沒談好。再來就是派汪精衛跟路孝忱,這是我們第一次見面,那麼認識了汪精衛。他們來了,我那個時候還沒做上太高的,就是招待他們,應付。

我就跟汪精衛很談(長談)。汪精衛這個人說話,那是口才一流。我就問他一件事情,我在報紙上看的,因為他的行蹤我很注意,我很佩服他,年輕的時候我最佩服汪精衛呀,還有誰啊,年輕的革命家李烈鈞呀、胡漢民呀,這些人。我就問他,我說:「報紙上報(導)你過大連,你去弔肅親王(提醒:他有三首詩),真的嗎?你弔他幹什麼?」

他說:「真的,是我弔的!我弔他,我有個原因。」

他就告訴我,他說:「我當年被捕,是肅親王審的。要殺我,肅親王可以殺,肅親王沒殺我。但肅親王就跟我講啊,說:『你們這革命呀,當然啦,你們是有原因的,看我們清朝太壞了。唉!假如你們成功啊,我看你們也不能強過我們什麼的。』他這句話所說的應驗了,我們今天成功了,真是還不如人家前清,弄得這麼糟糕!」

我跟他的關係就是這樣的,來往得很好。

鬧翻了是怎麼鬧翻的,跟汪精衛?後來也沒有太多過節,就(為)一件事情鬧翻的。兩人鬧得很翻。

我在北平負責任的時候(「九一八」事變以後,我在北京負責任),他當行政院長,他來了,他跟宋子文兩個人來的,因為他怕我跟他不熱絡。宋子文是我的好朋友,我們倆最好了。

他來了,拿著蔣先生的一封信,那時候蔣先生是軍事委員會的委員長。這封信呢,蔣先生很客氣,就說:「汪院長到你那兒,跟你談一談。你好好地跟汪院長談一談。」就是這樣。

那麼他來了,我簡單地跟你說吧,他就說:「你現在啊,你的軍隊應該跟日本人打一下。」

我一聽,我說:「你是不是中央已有所準備?」

「沒有!能打,怎麼樣?一定打敗!」

那麼我說:「你為什麼要我打?」

他說:「是這樣的,現在外邊的壓力太大,你呀,軍隊動一動,跟日本打一打,就可以把這個平息了。我們這個政府啊,你要不來這樣子,政府恐怕就維持不住了。」

我這個人,你知道我這個人說話,有時候我一著急,我說話是毫不客氣的。我說:「我張學良從來沒拿我部下,犧牲我部下而來換我的政治生命。而且,你中央政府的政治生命,你別找我張學良!」

張學良輓蔣介石聯(左) 與張學良自況聯(右) |

他說:「那個,蔣先生來的。」

我說:「蔣先生的信說得很明白啊,是要你跟我商量呀。如果你中央政府要我動,他軍事委員會有權?,他給我下命令,我沒法子,我就得動。他下命令了嘛,我動!你跟我商量,就是你要我拿意見;你要我拿意見,就是你要問我了;你要問我,我就是這麼如此。」

那麼,他就非常地生氣,他好像想:「我以行政院長的身分來給你(請託),你給我碰這麼大的釘子!」就是,那麼簡單。

還有呢,這點事情是我不對。我這個人不對的地方,我就說我不對。我晚上跟宋子文出去玩去了,我就沒有理他!我跟宋子文倆是好朋友,出門上北海去玩去了。

他對這件事情非常不高興,「啊,你不好好招呼我,你跟宋子文走了。」那麼,他回到南京,他就辭職了。

他打出通電來罵我,他辭職了。我為這件事情也辭職了。但是我辭職,中央會慰留,他辭職就走開了。就這麼樣的,兩個人,就擱這麼翻了。兩個人從此鬧翻了。

所以,等到中央黨部的事(以後,他給我寫了很長一封信(我可惜了那封信,沒留下),他也不客氣,他說:「本來咱們倆扭啊,(鬧)意見,很有意見啊,可是到這個時候,你還來(救我),這證明咱們黨內,危急的時候,大家還是(會捐棄成見)。」

有人說是因為汪精衛看到,每次跟我談話,我就去打針,他就火了,說我不尊重他。沒有、沒有、沒有,我根本沒有打針,他看不見的。那是胡說!我打針向來人家是看不見的,大夫在周圍。那也不是(因為)談了一半我就不見,他講我不尊重他,就是我不聽他的話。

他是這樣的意思:「我來了,這麼大的行政院長跟你商量,你給我碰個大釘子。」不是那個。

——摘自《張學良口述歷史》第三章「不做東北皇帝」 |